ベンチプレスのセッティングのやり方って大切なのかな?

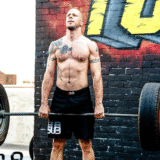

ベンチプレスは、「筋トレの代名詞」と言える位の種目で、一度はやったことがある人も多いと思います。

でも、見よう見まねでやってると怪我をしやすい種目でもあります。

ベンチプレスは筋トレBIG3の一つで、ベンチプレス以上に胸のトレーニングで重量を扱える種目はなく、大胸筋だけでなく様々な筋肉を鍛える事ができるメリットがあります。

しかしベンチプレスでは高重量を扱える反面、正しいフォームを身につけないと怪我をしたり、重量が伸び悩んだり多様な問題も発生します。

私自身間違ったフォームでトレーニングしていたため、90kg持ち上げられるようになってから肩の怪我、重量の停滞にずっと悩まされてきました。

今回は重大な怪我を防ぎ、効率的に力を伝えるためのベンチプレスのセッティングについて解説してきます

この記事でわかること

- ベンチプレスのセッティング

- よくある間違い

目次

ベンチプレスのセッティング

自分の位置

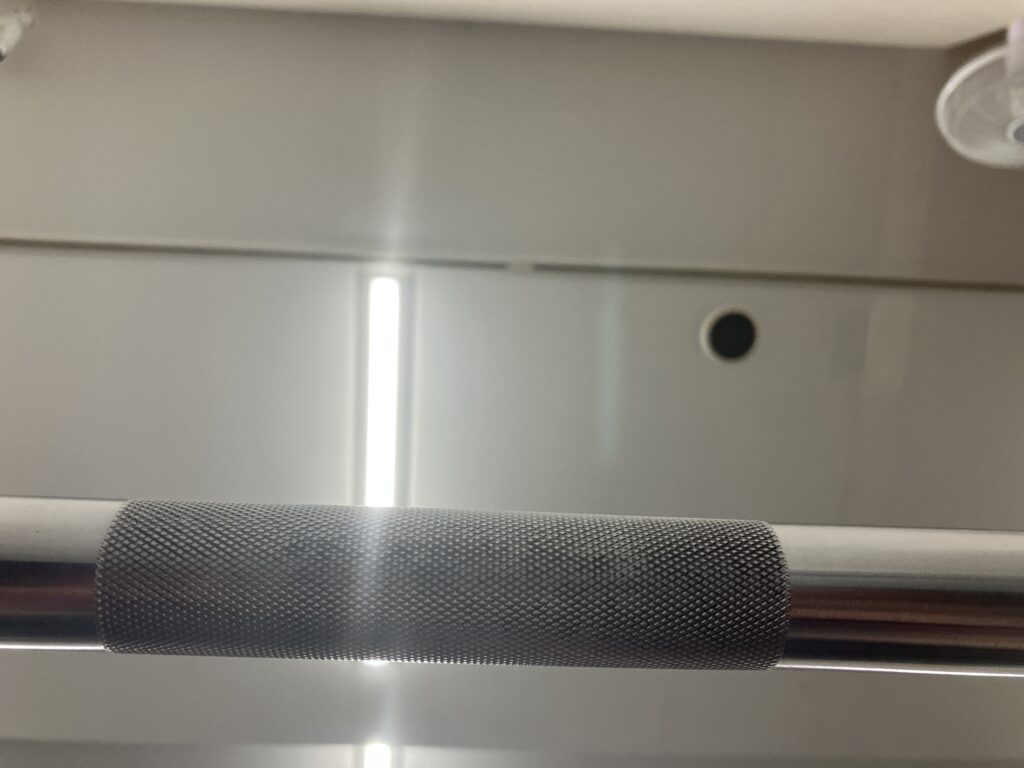

ベンチ台に寝っ転がって、視線を上に向けたときに、『バーベルの下の面が見える位置』がベンチプレスでの自分の位置です。

これよりも下すぎたり、上すぎるとラックアップが難しくなります。

視点

ベンチプレスを行う際の視点は、バーベルではなく天井に固定する

視点はバーベルの真上にある天井に固定するとバーベルが視界の手前にくる。この視覚情報を基にしてバーベルを挙げ下ろしする時の軌道を判断するようにします。

バーベルに焦点を合わせたり、目でバーベルの動きを追うことはN G。天井の一点だけを見つめるようにします。

この視点を定めるというテクニックを使うことで、ベンチプレスの正しい軌道を作る事ができます。

初心者の場合ベンチプレスの際バーベルを目で追ってしまい、バーベルの起動がうまくいかない事が多々ある。

シャフトだけ使って、視点を天井に固定してバーベルを動かす練習をしてみよう!

首

首の筋肉はバーベルを下ろす動作で胸と上背部に負荷がかかる時に、首の姿勢を保ち頚椎を守る働きをします。

首の筋肉は首が動かないように※アイソメトリックに働いるのです。これはデッドリフトの下背部の動きに似ていますが、デッドリフト時の背中の働きと違いは、首の筋肉は力を使えるものではないという事です。

ベンチプレス中は首を使用するべきではないのです。

ベンチプレスを行う際、ベンチ台に頭を押し付けると、胸にバーベルがついた時に強くバウンドさせることができますが、首を痛めるリスクが上がってしまいます。

そう、私たちは後頭部をベンチ台に押し付けなくても首を安定させられるようにならないといけないのです。

ではどうすればいいのか?

具体的な方法

ベンチプレス中、頭を5㎜程度ベンチ台から浮かせる(ベンチに頭ではなく、髪の毛が触れる位の意識)

頭がベンチ台から浮いていれば首の筋肉が緊張し、アイソメリックに働く事になる

※ アイソメトリック:静的なトレーニングことで、関節の曲げ伸ばしなどを行わず、筋肉に力を入れる運動。プランク等が当てはまる

私も何度もベンチプレスで首を痛めた経験があるよ。

肘

ベンチプレスでは肩のインピンジメント(肩を動かす際に、骨や筋肉がぶつかる)が起こるリスクがあります。

これは肩を90°に外転させることにより、ローテーターカフの健が上腕骨頭と肩鎖関節に挟まれて押しつぶされる状態です。

この問題を避けるために、腕がバーベルと平行になるところよりも肘を下げて、肩関節をおよそ75°にするようにしましょう

私も使用重量が上がるにつれて脇が開くようになり、90kgを超えたことろから肩に痛みを感じるようになりました。

そのまま続けていたら完全に肩を故障していたと思います。

胸

ベンチプレスを行うときは胸を高く保つことが大切です。

胸がでかいと胸郭の1番高い部分の位置が高くなるため、大胸筋上部と上腕骨に付着する角度が立ち、筋肉の力が効率的に伝えられるようになります。

また、ベンチプレスでは毎レップ胸までバーベルをつけるようにしましょう。

バーベルの移動距離が短くなるとベンチプレスは格段に楽になりますが、バーベルの移動距離を半分にして短期間で重量を2倍に増やしたとしても、筋肉の仕事量は変化しておらず「体が思ったより変わらない」ということがおこります。

動作の一部を制限してトレーニングを行うと、一部分の筋肉の強化にはつながるかもしれません。

しかし、可動域全体を使って複数の関節を動かすトレーニング種目は特定の筋肉に特化するものではなく、大きく全般的な動作パターンの中で発揮できる筋力を伸ばしていく事が目的なので本質からずれてしまいます。

また、可動域を最大に使うメリットは2つあります

可動域の使い方が一定であれば、仕事量を決める距離が一定になります。

負荷に対して出せる力が大きくなり、同じ回数設定で挙げられる重量が向上すると、仕事量も大きくなっていることが確認でき、自分の成長の把握やトレーニングプログラム作成時の目安になります

筋力の伸びというのはとても「特異的」でトレーニングを行ったそのままの位置、スタイルで筋肉は強くなります。

具体的に言うとレッグエクステンションマシンで大腿四頭筋を30°でトレーニングした場合、その範囲で動く筋力のみしか向上しないという事

これをスクワットに置き換えた場合、可動域の一部に限定したスクワットを続けていると、大腿四頭筋のみが働き他の筋肉を動員することがないので、本来スクワットで鍛えられる筋肉が強くならないということになります。

上背部

上背部の筋肉には重要な役割

- 背部をベンチにしっかりと固定し、腕がバーベルの土台になる

- 、胸郭を高く押し上げて胸を張った姿勢を作る

上背部をベンチにしっかりと固定するためには、肩甲骨を引いて内転させ、上背部に平らな面をつくり、ベンチに押し付ける事が大切

身体はこの部分で安定し、ここがバーベルを押す動作の始まりとなります。

ベンチプレスを行うときに押し上げるのはバーベルの方でベンチ台は動きませんが、実質的にはバーベルとベンチ台の両方を押しているといえます。

肩が内転した状態で上背部の筋肉を収縮させ、胸を張った姿勢をつくる。そうすると、大胸筋と三角筋の上腕骨に対する角度がたち、力の伝達効率があがります。

背中を反らせた姿勢を覚えるためには、ベンチに寝転がり、お尻をベンチにつけた状態で、誰かが自分の下背部の下に手を入れているところを想像すると分かりやすいです。

想像するのが難しい場合は、友達や家族に手伝ってもらい感覚を養いましょう

上背部の作り方

自分の肩甲骨の間に誰かが手を当てているところを想像して、その手を挟み込むイメージで肩甲骨を動かしてみましょう。

このように挟み込むことで上背部の筋肉が緊張して胸を張ることに繋がり、良い姿勢をつくることができます。さらに胸を意識的に張るようにします。

ここで覚えておかないといけないことは、ベンチプレスの動作中動くのは肘であり、肩の動きは最小限に抑えるべきということ。

肩が動くのは上背部の緊張がどこかで緩んだことによるもので、胸を張った姿勢が保てなくなります。

ここでの肩の動きとはバーベルを押し切った状態で肩が前に出てしまうことで、初心者によく見られます。

呼吸

ベンチプレスにおいて呼吸はとても重要な要素で、「バルサルバ法」を用います。

※バルサルバ法とはバーベルを下ろし始める前、腕をまっすぐにした状態で息を吸い込み、肺にたくさんの空気を満たす。結果、胸の角度が高くなり安定性の向上する呼吸法

初心者の場合は毎レップ、バーベルを下ろしはじめる前に息を吸い、息を止めた状態で動作を行い、バーベルを挙げたところで息を吐くように練習しましょう。

レップ間に静止する短い時間に呼吸して、身体の姿勢や位置関係が正しいことを確認します。

呼吸を行うタイミングはバーベルを下ろし始める前でないといけません。バーベルを動かしている最中は大胸筋が収縮して胸郭に負荷がかかるので、胸いっぱいに空気を満たすことができなくなります。

肘を伸ばしバーベルを挙げた状態では大胸筋が胸郭に負荷をかけていないので、しっかりと息を吸うことができます。

バーベルを下ろす動作では、地面から手の指先まで全身が緊張している事が重要です。

もし、バーベルを動かしている間に呼吸ができているようなら、身体を緊張させることができてない可能性があります。

足の位置

ベンチプレスは足を浮かせた状態、足をついた状態でも変わらない重量を扱うことができ、足が参加しているとは言えません。ベンチプレスの動作は足がなくても行えるので、動作を行う部位でないのです。

ベンチプレスでの足=スクワットの腕と考えていいでしょう。

では、なぜベンチプレスで下半身が大切なのか?

下半身の役割

ベンチプレス時の足の機能は地面を踏ん張り、上半身を安定させ、正しい姿勢を保持することに貢献します。

足を正しく使うと足が地面を押し、その力がベンチに沿って股関節を通して下背部へと水平に伝わります。この力が肩甲骨を寄せて、背中をそらせ、胸を張った姿勢を安定させることになるのです。

つまり、足と股関節が上半身と地面をつなぎ、腕と肩の支えになる形で貢献しています。

ベンチプレスのよくある間違い

ベンチプレスではバーベルとベンチ台の間に体を置くことから、事故が起きると自力でバーベルを体から下ろす事ができなくなる可能性があり、死亡事故も起きているので注意する必要があります。

バーベルの握り方

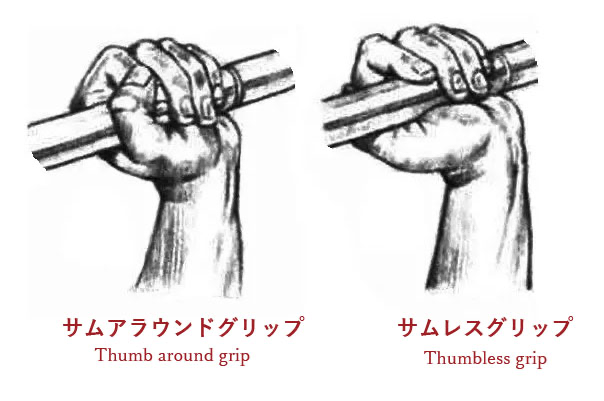

バーベルトレーニングにおいて、スクワットの時以外にサムレスグリップを使用する事はありません。

ベンチプレスの動作でしっかりと保持することができないままバーベルを顔や喉の上に持っていくのは大変危険!!

ベンチプレスは親指を使って握ることでバーベルを固定します。親指をシャフトに回して握らないと、バーベルは手の上でバランスを取ってのせているだけの状態になります。

また、サムレスグリップは挙上効率が下がる問題もあります。サムレスグリップを使うとバーベルを握る力を損なってしまい、挙上効率が下がってしまうのです。

反対にベンチプレスにおいてバーをしっかり握り込む事は、バーの挙上効率を向上させる効果があります。

バーを握り込むことにより前腕の筋肉がアイソメトリック収縮し、肘から手の先にかけた筋肉の緊張が高まり、腕や上半身の筋肉の動員を高めて、効率的にバーを挙上する事が可能になるのです。

ベンチプレスにおいてサムレスグリップを選択している人は、『上腕が鉛直になる』という理由で選択している人も多いと思います。

サムアラウンドグリップで握る時は人差し指で手幅を決めて、「親指を下に向けて手を回内させる」と最も効率的にグリップを決めることが可能になります。

こうすることで母指球と小指球の間にある橈側縦線にバーベルが沿うようになります。そして指をバーベルに載せて、指先をバーベルに押し付けると、バーベルが手の平の付け根にのり、前腕の骨の真上にくるようになります。

足の位置

足幅

足幅は広めに取ることで股関節が横方向にぐらつかないように安定させ、さらにベンチに固定された体幹の筋肉の緊張を高めて体幹の安定性も高める事ができます。

足幅は広く取りすぎると違和感が出て維持することが難しくなるので、足幅が広すぎることが問題になることはほとんどないでしょう。

かといって、足幅は狭くても特に大きな問題にならず、ベストな胸の姿勢を作り、正しいフォームで挙上できれば足幅は特に問題視されることはありません。

足の前後の位置

足幅よりも問題になりやすいのが足の前後の位置です。

この姿勢でベンチプレスをするとベンチからお尻が離れやすくなります。

このいわゆる「尻上げベンチ」はバーベルの移動距離が短くなり、対象筋の仕事を減らすことになってしまいます。

足幅を少し広げて、足の裏全体を地面につけるようにすると、股関節に動く余地がなくなり尻上げが起きにくくなります。

股関節と脚の使い方を覚えていない初心者に多く見られます。

この姿勢では足で地面をしっかりと掴むことができず、上半身の姿勢を維持するための力を出すことが難しくなります。

トレーニングの共通事項として、足の裏全体を地面につける事が大切。

どの種目でも足の裏全体をつけると接地面が大きくなり、地面にしっかりと踏ん張る事ができるようになります。

足の一部が浮いた状態では完全に力を伝えることができず、足が左右どちらかに傾くと膝も合わせて動く事が多く、体の緊張が緩んだり、地面とのつながりが途切れたりすることになります。

まとめ

ベンチプレスのMAX重量を上げるには正しいフォームを学ぶことも大切ですが、怪我をしないためのセットアップも大切になります。

実際に私も正しいセットアップが出来ていなかったために肩や首を痛めた事が何度もあります。この怪我をするタイミングも自分が伸びていて、楽しい時に怪我をしてしまうんですよね。

間違ったセットアップをしていると早い段階で壁にぶつかってしまう問題もあります。もしも怪我や停滞で悩んでいる場合、一度振り返ってみましょう!