トレーニング初心者が効率的に筋肉を大きくしていくには、BIG3の重量を伸ばしていく事が1番というのは間違いないでしょう。

その理由は、BIG3は高重量を扱う事ができ、一つのトレーニングでたくさんの筋肉を動員するため、バランスよく筋肉を鍛える事ができるからです。

一方で、BIG3は筋トレの基礎となるトレーニングですが「BIG3不要論」もまた存在します。特に耳にするのが、デッドリフトに関する意見で、「スクワットをやればデッドリフトはやらなくていい」「デッドリフトは怪我をする」というデッドリフトに関するネガティブなワードが多いこともまた事実です。

デッドリフトは不要なのでしょうか?

結論:名著『スターティングストレングス』によると「デッドリフトを180㎏で行えるようになると、40㎏の持ちにくい形をした箱を楽に運べるようになる」。つまり、デッドリフトで鍛えた筋肉は使える筋肉であり、デッドリフトはやったほうがいいです。

今回は何度も怪我を経験し、試行錯誤しながらデッドリフト190㎏まで上げられるようになった私がデッドリフトをやるべき理由を解説してきます。

この記事でわかること

- 初心者がデッドリフトをやるべき理由

- デッドリフトを行う時の注意点

- デッドリフトのコツ

目次

筋トレ初心者がデッドリフトをやるべき理由

基本の6種類の動きの1つだから

トレーニングの動作は大きく6つの種類に分かれており、筋トレのトレーニングプログラムも基本的な6種類の動きで構成されている事が多いでしょう。

この6つの種目を取り入れる事で全身を満遍なく鍛えることが可能になります。

プレス系種目

・バーチカルプレス:下から上に押す種目

対象筋:三角筋前部・中部、上腕三頭筋、僧帽筋

ミリタリープレス、ショルダープレス

・ホリゾンタルプレス:後ろから前に押す種目

対象筋:大胸筋、上腕三頭筋、三角筋前部

ダンベルベンチプレス、ベンチプレス等

ロウ系種目

・バーチカルロウ:上から下に引く種目

ラットプルダウン、懸垂、チンアップ

対象筋:広背筋、上腕二頭筋、上腕筋、大円筋、三角筋後部

・ホリゾンタルロウ:前から後ろに引く種目

ケーブルロウ、ベントオーバーロウ、ダンベルロウ等

対象筋:僧帽筋中部・下部、広背筋、上腕二頭筋、三角筋後部

スクワット系種目

・スクワット:股関節と膝関節を動かす種目

レッグプレス、スクワット、ハックスクワット、ブルガリアンスクワット

対象筋:大腿四頭筋、大臀筋、脊柱起立筋群、内転筋

ヒップヒンジ系種目

・ヒップヒンジ:股関節を前後に動かす種目

デッドリフト、ルーマニアンデッドリフト、バックエクステンション、ヒップスラストなど

対象筋:ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋群、内転筋

ヒップスラストはお尻を集中して鍛える種目になるので、実質的にヒップヒンジ種目はデッドリフトだけになってしまいます。

ヒップヒンジ種目がきちんとできるようになると、スクワットやベントオーバーローを行う際にフォームの安定や筋力の出力に大きく貢献します。

基本的な動きができるようになると、他のトレーニングにも良い影響を及ぼすのです。

高重量を扱える

デッドリフト以上に重量を扱えるトレーニング種目はありません。

デッドリフトを行う上での目安となる重量は以下の通り。

- 初心者男性:体重の1.0~1.5倍

- 中級者男性:体重の2.0~2.5倍

- 上級者男性:体重の3.0倍以上

元々の体重で難易度は異なりますが、体重の2倍の重さ(70キロの男性なら140㎏)もトレーニングを続ければ持ち上げられるようになります。

またトレーニングを高重量で行うことは筋肉に大きな効果を与えます。

筋力の向上

高重量でトレーニングを行う最大のメリットは筋力の底上げです。高重量を扱うことで、速筋繊維が活性化されて、筋肉の出力を最大化するトレーニングが可能になります。

トレーニングの原則において大切なのは『負荷を上げ続けること』。筋力を向上し負荷を高め続けることで体がどんどん変化していきます。

神経系の強化

高重量トレーニングは筋肉だけでなく神経系にも大きな刺激を与えます。これにより運動神経と筋肉の連携が強化され、筋肉の動員効率が向上します。筋力向上を目的としたレジスタンストレーニングは、低負荷(低重量)よりも高負荷(高重量)のほうが、大きな効果を得られることが研究でも示されています。

成長ホルモンの分泌が促進させる

高重量を扱うトレーニングをすると成長ホルモンが分泌されやすくなります。

成長ホルモンは骨・筋肉の成長や修復の促進、脂肪の蓄積予防や燃焼を促進する効果、アンチエイジングにも効果があり、筋力向上とともに体組成の改善も期待できます。

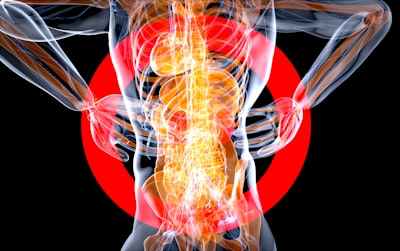

動員される筋肉が多い

広背筋、中背筋、僧帽筋などの背中の筋肉群から、大腿筋、ハムストリングス、大臀筋(大殿筋/だいでんきん)のお尻や太ももの筋肉群など、デッドリフトは使用されない筋肉を数えるのが難しいと言われるほど、全身の筋肉を使用します。

スポーツを行う上では瞬発力の向上や背筋や体幹も強化されるためにフィジカルの向上のために導入されています。

スポーツをしない人でも、トレーニング時間の短縮や背筋を鍛えることによる姿勢の改善、全身を効率よく鍛える事ができるので、基礎代謝が向上し痩せやすい体が手に入るといった大きなメリットがあります。

男性だったらボコボコとした迫力のある背中、女性ならスッキリとした背中がデッドリフトで手に入ります

デッドリフトを行う上での注意点

背中を丸めない

デッドリフトにおいて他の部分が正しく行えていなくても深刻な問題は起こりませんが、腰が丸まるのは安全性に問題があります。

デッドリフトにおいて最も重要なことは『背中の姿勢を正す』事です。

デッドリフトでは背中を丸めて思いっきり引っ張っても高重量を上げる事ができますが、すぐに怪我をします。

デッドリフトのスタート姿勢では腰を丸めたり、無理にそらすことのないように脊柱の自然な湾曲を保つことが必要不可欠なのです。

しかしトレーニング初心者がデッドリフトで腰を丸めてしまう時は、ほとんどの場合で自分の腰が曲がっていると気づいていない場合が多いことも事実。

背中を意識する方法はデッドリフト基本フォーム解説にまとめているのでご覧ください。

追い込まない

デッドリフトは追い込むトレーニングと相性が悪いです。デッドリフトで限界近くまで追い込もうとすると、フォームが崩れて背中が丸まってしまい怪我のリスクが上がってしまいます。

デッドリフトを行う際は1〜2レップ余裕を持った重量で行うと、正しい姿勢を維持する事ができます。背中を追い込みたい時は別の種目で追い込むようにしましょう。

デッドリフトのコツ

私がデッドリフトの重量が停滞していた時に効果があったコツを2つ紹介します。

腕の力を抜く

バーを握る時に腕の力を抜くことにより最大重量が上がりました。

デッドリフトでは高重量を扱うために、力一杯バーを握りがちになってしまいます。力んでバーを握ると肩甲骨が閉じてうまく股関節に重量を乗せる事ができません。

バーを握る時のイメージは『腕は肩からぶら下がっているだけ』

デッドリフトを行う際はなるべく脱力してバーを握り、持ち上げる際も抜けるだけ腕の力を抜いて挙上しましょう。いつもと違う挙上ができるようになります。

つま先を外側に開いてみる

デッドリフトのスタンスは『垂直跳びをする時に力が一番入る位置』と言われており、肩幅に足を開き、つま先の角度は10°くらいで行う人が多いはずです。

このつま先の角度を自分でも開きすぎじゃないか?と思う角度(30°)ほど開いてみましょう。こうする事で、股関節が外旋し、太ももが体幹に干渉しにくくなり、内転筋群、外旋筋群を動員しやすくなります。

スクワットで股関節を外旋させる時と同じ効果が得られるんだね!

まとめ

デッドリフト不要論の中には「デッドリフトよりも背中を鍛えるのに効率的な方法がある」「怪我のリスクがあるからやらなくていい」などの意見がありますが、デッドリフトはやったほうがいいし、できたほうがいいです。

デッドリフトで怪我をしてデッドリフトをやってこなかった人は、ヒップヒンジが使えないのでトレーニングにおいてその部分がボトルネック(トレーニングの弱点)になってしまいます。

デッドリフトはできたほういいですが、全ての人が高強度のデッドリフトを行う必要はありません。特に、過去に背中を痛めて怪我が再発しがちな人、正しいデッドリフトができない人は限界ギリギリの重量で行わなくても大丈夫です。

1回の最大重量を持たなくても、自分の持てる重量と回数からMAX測定値を出すこともできるので、重さにこだわりすぎず怪我をしないようにチャレンジしていきましょう。

[…] 当し、デッドリフトの正しい動きを習得するとスクワットなど他のトレーニングの質の向上も見込めます。詳しくはデッドリフトを筋トレ初心者が取り組むべき理由3選を参照ください。 […]

[…] デッドリフトを筋トレ初心者が取り組むべき3つの理由 […]